宮型を据える

宮型とは、御神札を入れる お社のことをいいます。

神棚は次の条件を満たす場所にお祀りします。

・家の中心で明るく清らかな場所

・方角は東か南向きで高い位置

・家族が毎日お参りしやすい場所

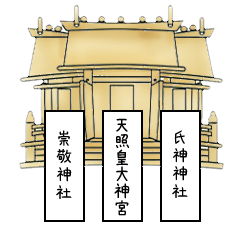

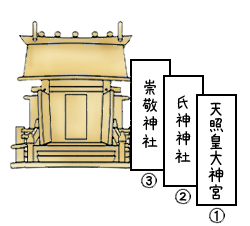

御神札をまつる

宮型を据えたら、御神札をお祀りします。

お社の作りによって祀る順番も変わりますので、図を参考にしてください。

中央にに神宮大麻

向かって右に氏神さま

向かって左に崇敬神社

一番手前に神宮大麻

その後ろに氏神さま

その後ろに崇敬神社

飾りつけをする

宮型を据え御神札を祀ったら、注連縄を張ります。注連縄はそこが神聖な場所であることを示すものです。注連縄が取り付けられない場合は、無くても構いません。

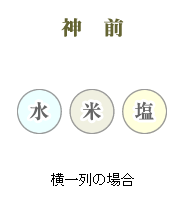

神饌を供える

御神札をお祀りしたら、お供え物を並べます。神様へのお供え物を「神饌(しんせん)」といいます。神饌は毎朝お供えし、通常は米(炊いたものでも良い)・塩・水の三品で構いません。毎月1日や15日には酒・野菜・果物などもお供えします。さらにお正月には餅などもお供えします。頂き物やお土産など特別なものがある場合も、まずお供えします。神饌は「お下がり」として頂きます。

不幸があった場合

同居する家族に不幸があった場合は喪に服し、故人のまつり(忌)に専念するために神棚に半紙を貼り、毎日のおまつりは控えます。50日経ったら忌明けとして通常のおまつりを再開します。忌明けまでの期間は地域によって異なりますので、近くの神社へお尋ねください。